(interview) 2020

Folle année graphique...

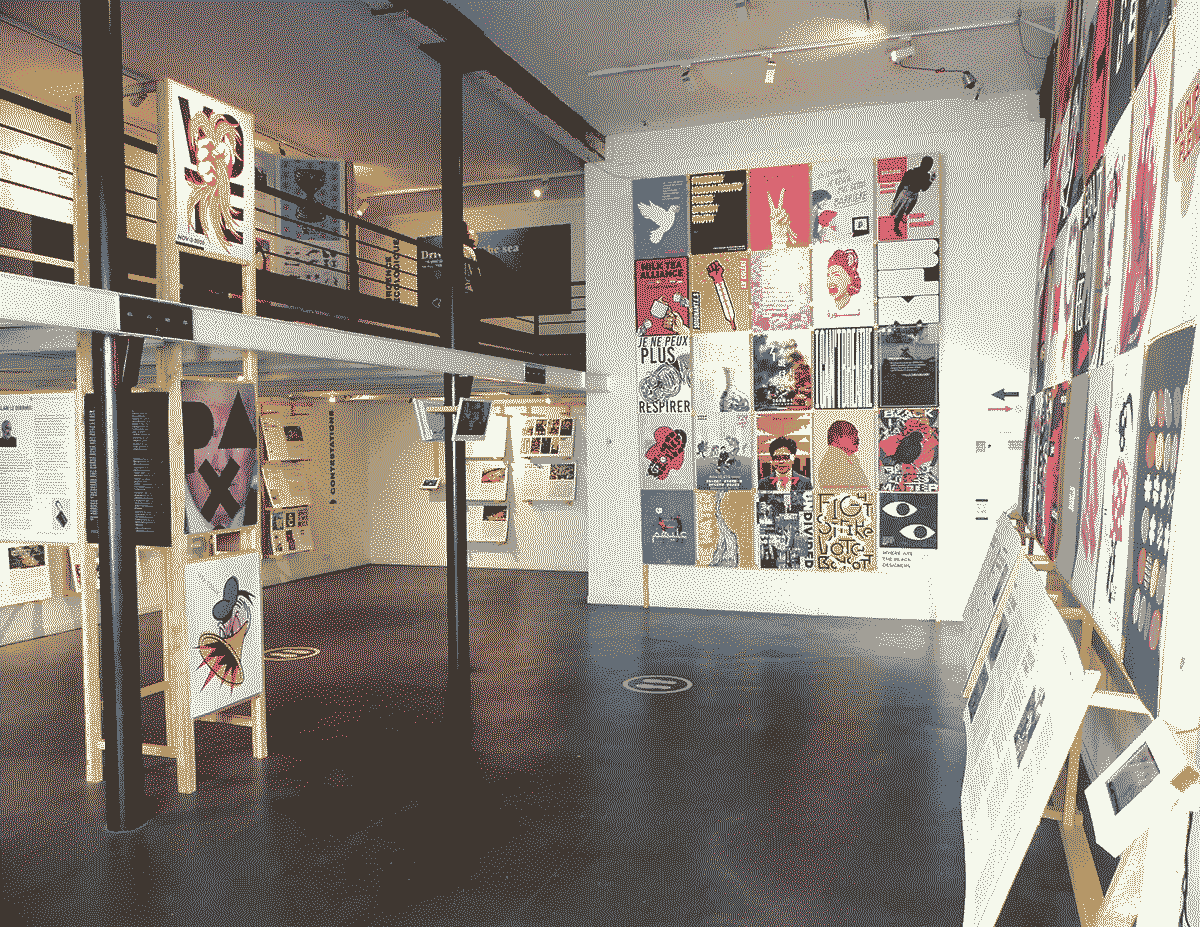

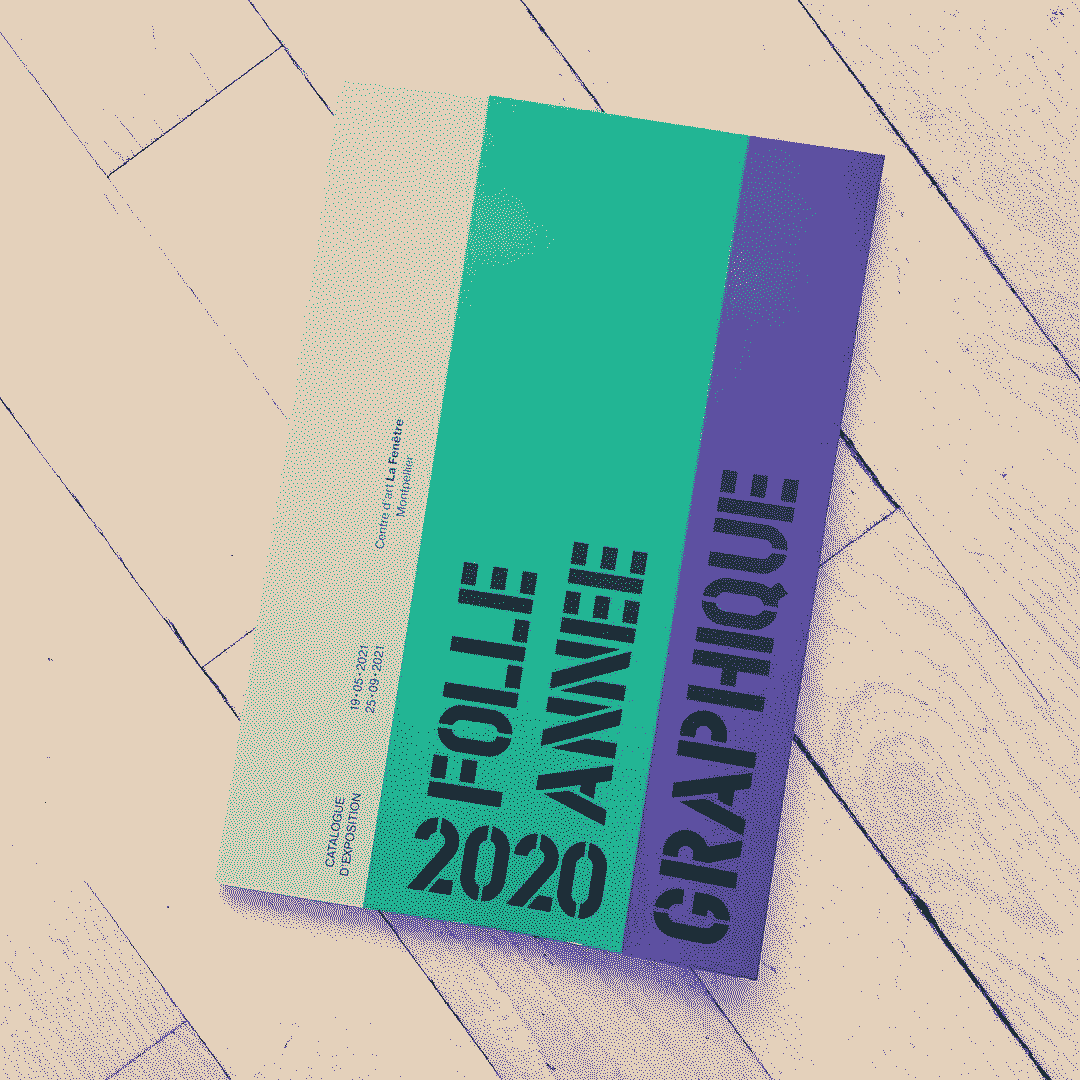

Alors que 2020 est d’ores et déjà consacrée comme nouvelle annus horribilis et qu’elle restera dans l’histoire de l’humanité comme l’année de la pandémie. Avec Labo.mg, avons été exposés et interviewés lors de l’exposition « 2020, Folle année graphique » qui a eu lieu à La Fenêtre, lieu de culture interdisciplinaire à Montpellier.

Extrait de l’ouvrage et retranscription de notre interview.

1/ Pourriez-vous vous présenter et nous donner un aperçu de votre parcours professionnel ?

M.C. : Margaux Crinon, je suis enseignante en design graphique spécialisée dans les médias numériques depuis maintenant 11 ans. J’ai pu intervenir dans des cursus publiques d’arts appliqués, du BAC Arts appliqués jusqu’au DSAA, en passant par le BTS, devenu le DNMADE Arts appliqués. En parallèle, je suis designer graphique spécialisée en muséographie. À partir de septembre, je vais me remettre à mon compte en tant que designer pluridisciplinaire et faire une pause dans l’enseignement.

G.D. : Geoffrey Dorne, je suis designer indépendant depuis très longtemps : cela fait 15 ans maintenant. J’ai été formé à l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris et mes supports, mes outils d’action sont principalement le graphisme sous sa forme imprimée et numérique et aussi l’interactif, l’enseignement, la prise de parole, l’écriture, la photographie, l’illustration, etc. Autant de formes d’expression du design et du design graphique en particulier. J’ai aussi fondé l’Design & Human il y a 8 ans et avec Margaux a co-fondé tous les deux Labo.mg. La signification ? « M » comme Margaux et « G » comme Geoffrey tout simplement. Labo.mg est un laboratoire graphique et interactif de projets dans lesquels on trouve une vertu environnementale en y apportantant notre regard singulier. Tous nos projets y sont orientés sur la biodiversité, l’environnement, la nature au sens large. On ne sais jamais en avance où tout cela nous mène, mais pour l’instant on avance de projet en projet. Labo.mg commence à avoir ses propres clients et sortir ses propres projets. Progressivement, Margaux et moi initions des projets que l’on diffuse en numérique, que l’on imprime, que l’on fabrique.

2/ Avez-vous, durant l’année 2020, contribué à un mouvement social ou politique ? Vous-êtes-vous engagé au service d’une cause ? De quelle manière ?

M.C. : Cet enjeu-là est inhérent en design, c’est notre vision à tous les deux et Geoffrey pourra compléter ou ajuster, mais le design est forcément politique... et forcément social !

G.D. : À mes yeux, s’il y a des formes de design qui se disent apolitiques, je considère que c’est autre chose que du design, que c’est du marketing, c’est du faire du beau pour vendre des choses. Pour nous, le design contribue aux mouvements de la société, à des mouvements sociaux et à des mouvements politiques, pas au sens politicien mais au sens noble. Alors, forcément, depuis qu’on est designers, depuis qu’on est enseignants, on ne cesse de faire des choix. Quand on choisit d’œuvrer sur un sujet, quand on choisit d’en refuser un autre, quand on choisit un projet non financé que l’on fait à côté, c’est un choix politique. Derrière tout ces choix, il y a des raisons qui nous animent, des raisons qui sont ancrées en nous depuis longtemps. Par exemple, avec Design & Human j’essaye de partager cette démarche, de la mettre en avant et d’en parler aussi pour questionner d’autres designers, pour créer des liens et des passerelles avec eux, parfois des plus jeunes. Margaux quant à elle le fait via l’enseignement depuis plus de dix ans au travers des sujets qu’elle crée, des cours qu’elle réalise, des workshop sur lesquels elle fait intervenir des professionnels comme récemment avec des scientifiques.

M. C. : En premier lieu, ce que j’essaie de faire passer à mes étudiants c’est une sensibilité intellectuelle et un recul sur ce qu’ils proposent en termes de formes, de formats, de significations, de productions. Qu’ils comprennent que tout ceci prend part à notre société sous le rôle d’intermédiaire. J’essaye de faire en sorte qu’ils prennent conscience de la place qu’a leur production de design et que tous ces signifiants font partie de notre manière de vivre, d’habiter, de communiquer et participent à la construction de ce qu’on pourrait appeler notre monde. Donc oui, le design dans la vision pédagogique que j’apporte est social, voire politique. C’est de part cet enchevêtrement qu’il est aussi environnemental puisqu’il aborde le monde dans lequel on vit.

G.D. : Margaux le dit avec justesse, ce que l’on essaie de faire avec Labo.mg c’est aussi diffuser ce regard du design et cette façon de le pratiquer. Cela s’incarne dans le discours sur le design et ensuite comment ce discours s’incarne dans des projets graphiques, des projets numériques, etc. Évidemment quand les deux sont en adéquation, fusionnent et fonctionnent ensemble, cela prend tout son sens.

3/ Sur le plan économique, dans quelles logiques menez-vous ce type projets ? Comment les articulez-vous avec ceux relevant de la commande plus classique ?

G.D. : Merci de poser cette question. C’est vrai que c’est une question qui est centrale dans la pratique du design quand on est designer indépendant. Parce que le design pour nous, c’est plus qu’un métier. Le design, je le vis, je l’incarne, je le respire au quotidien, je ne saurais pas faire autre chose... enfin pour l’instant. Le modèle économique de son métier quand il fait partie de sa vie c’est un peu le modèle économique de sa vie. Et notre objectif est double : d’une part il est d’essayer d’avoir un impact qui se réduit de plus en plus, un impact environnemental et aussi un impact économique. En diminuant d’une certaine façon nos besoins d’argent, on se libère du temps. Et avoir du temps libre, cela est immensément précieux. Pour résumer trivialement : si j’ai besoin de moins de choses dans mon quotidien, une fois que j’ai payé mon loyer et de quoi manger, qu’est-ce qu’il me reste et à quoi ça va me servir ? Je ne cherche pas à être riche, je n’ai pas besoin de m’acheter une piscine, trois voitures, un jacuzzi. Le fait d’avoir moins de contraintes financières me libère du temps et je gagne en liberté.

Cette démarche nous permet aussi de gagner en radicalité, de défendre des choix forts. Évidemment quand j’ai commencé à être graphiste freelance à 19 ans, je travaillais sur tout ce que je pouvais pour essayer de payer mon loyer car je venais d’emménager à Paris dans une petite chambre. Puis, petit à petit, j’ai réfléchi, développé et construit tout cela. Aujourd’hui, je ne travaille qu’avec des structures de type ONG, associations, entreprises ou structures publiques avec qui on entre en résonance dans nos valeurs et notre approche de l’environnement, du vivant. Je ne travaille jamais pour des banques, des structures pétrolières, le capitalisme de surveillance ou des choses qui, pour moi, vont à l’inverse de la mission du design comme on l’imagine et comme on essaie de la faire exister.

À partir de cela, une fois que ces revenus existent et que cela suffit, tout le reste du temps c’est du temps libre pour faire des projets. Soit des projets non-profit soit des projets avec lesquels on va essayer de gagner un peu d’argent, comme la création de livres, de manuel, d’affiches, de projets numériques pour lesquels on est à l’initiative, etc. Bref, tout cela s’équilibre en gardant l’objectif d’avoir un minimum de besoins financiers pour avoir un maximum de liberté et pouvoir faire les choix les plus radicaux possibles.

M.C. : Il y a plusieurs années, j’ai entamé la même démarche et réflexion. À savoir qu’à un moment de ma vie, je me suis rendu compte que ce qui était le plus important c’était d’avoir du temps, notamment pour pouvoir faire des projets de vie, des projets de design. Ainsi, j’ai compris que la recherche pour trouver ce temps était plus importante que la recherche pour avoir de l’argent en faisant par exemple des heures supplémentaires. La question économique était donc très liée à la question du temps. Je rejoins Geoffrey dans l’idée que réduire son temps de travail a été quelque chose de très important et a donné une nouvelle lecture des besoins, du mode de vie, ouvrant alors du temps pour se cultiver, lire et proposer ses propres projets. On s’est rendu compte aussi que nous avions tendance parfois à rêver de la « commande idéale » sur certains projets. Alors qu’étant designers, graphistes, enseignants, nous pouvons très bien être à l’initiative de nos propres projets, de nos propres commandes. Sauf que pour cela il faut avoir du temps. Pour pouvoir faire, tester, se former pour peut-être développer de nouvelles expériences de design par la ensuite. Pour conclure, nous avons réussi aujourd’hui à trouver un équilibre entre cette volonté de projets de design environnemental, les contraintes financières et le temps de notre vie.

M. C. : Au sujet de cet équilibre, comme Geoffrey le disait, c’est un conseil que l’on donne aux étudiants et jeunes designers qui commencent. Forcément j’ai des étudiants qui posent la question de comment s’engager et aussi gagner de l’argent pour vivre. Moi aussi au début je prenais tout ce que je pouvais, de toute façon on n’a pas de gros clients qui arrivent quand on débute et il faut bien commencer par quelque chose. Ensuite viennent la réflexion, le positionnement et les valeurs qui prennent le dessus. Tout se construit petit à petit avec la maturité qui grandit et les choix qui se font petit à petit.

4/ Considérez-vous que 2020 marque une différence en terme de communication globale ? Pour quelles raisons ?

M.C. : J’ai le sentiment que la difficulté qu’il y a eu en 2020, c’est cette illusion temporelle que tout le monde a perçu à cause du confinement et qui a créé une sorte de frustration généralisée. Il y a eu ce leurre : le télétravail a donné l’illusion au début que tout le monde allait avoir du temps pour explorer quelque chose, se former, apprendre un instrument de musique, écrire un livre, etc. J’ai senti cette volonté dans les échanges qu’on a pu avoir avec différentes personnes qui allaient se lancer enfin dans des projets qu’ils ne pouvaient pas faire en tant normal. Or, ce n’était pas un temps qui était non-travaillé. C’était juste une sensation fictive liée au fait de rester chez soi devant l’ordinateur. De mon côté, j’ai plutôt eu la sensation d’une lourdeur et d’un empêchement d’explorer, de faire des choses parfois avec plus de difficultés parce qu’en réalité le télétravail c’est très lourd. Cela prend beaucoup plus de temps. Le temps des trajets gagné a été très largement utilisé pour le temps d’échange en individuel du suivi étudiant : éviter les déprimes, trouver les bons mots, trouver les bons modes de suivi. Notre outil de travail étant l’outil informatique principalement, le fait d’être à la fois sur des temps sociaux sur écran et sur des temps créatifs également sur écran c’était incompatible.

G.D. : Il y a eu aussi cette injonction à la créativité pendant le COVID. On l’a vu via les réseaux sociaux et les médias en général. L’injonction était la suivante : on est tous confinés, vous devez être créatifs, vous devez être drôles, vous devez faire des trucs, écrire des romans, vous lancer dans des projets d’accomplissement.

M. C. : Vous devez exister par l’écran !

G.D. : Ayant ressenti cela, nous ne sommes pas lancés sur ce terrain. En effet, comme le dit Margaux, les cours à distance c’est difficile, le suivi de client aussi. D’un point de vue économique le COVID a été délicat quand on est freelance car beaucoup de projet projets se sont refermés, ont été mis en pause. Cela m’a rappelé l’importance d’avoir un peu de légèreté économique sur certains pans de sa vie. De notre côté, on ne s’est pas lancé dans de gros projets. Nous avons juste essayé de continuer sur cette régularité de production et de création, confinement ou pas confinement. Nous avons continué d’avoir du temps de lecture, de création et de diffusion de nos projets. Ainsi on a essayé de ne pas rentrer dans ce jeu de cette injonction à la créativité.

M. C. : Le plus difficile a été de maintenir ce niveau de créativité sachant qu’un des besoins essentiels d’un créatif, souvent minimisé, c’est notamment de pouvoir sortir, se rendre au musée, voir des expositions, d’avoir de la diversité, que ce soit dans les films, les spectacles, les concerts, etc. Tout cela nourrit. On ne saurait pas expliquer comment mais on a besoin de cette diversité là. Bref, depuis 2020, on manque de nourriture intellectuelle, de diversité. On manque de ne pas pouvoir sortir à cause du confinement, de ne pas pouvoir aller très loin pour changer de point de vue ou de paysage. Ce qui nous aura manqué pour nous qui sommes passionnés de randonnée, c’est la marche. Cet effet d’enfermement là a été très impactant pour l’acte créatif.

G.D. : Oui, en tant que designer, être au contact du monde, cela qui vient nourrir la créativité. Nous aurions été ravis de vous raconter une belle histoire sur le fait qu’on a eu une illumination créative durant le COVID, une révélétion mystique sur soi-même mais non, pas du tout. À mes yeux, mon secret en tant que designer et dans mon travail en général, c’est la régularité, la constance c’est le fait d’avancer peu importe les événements. C’est ce qu’on a essayé de faire.

M.C. : Enfin, je ne dirai pas que l’on a vu venir la pandémie, mais en revanche voilà de nombreuses années que nous avons eu cette prise de conscience que on vit dans un monde qui s’émiette, certains diront qui s’effondre, un monde qui est souvent trop rapide, un monde humain qui prend beaucoup trop de notre attention aussi. Cela fait partie de mes enseignements puisque j’enseigne le numérique. C’est quelque chose que je tiens vraiment à transmettre à mes étudiants et j’étais donc déjà dans une forme de « transition » via l’enseignement que j’apporte. Ce qui fait qu’en 2019, j’ai intégré l’enseignement de l’écologie au sein du parcours de DSAA. Ainsi, j’avais déjà eu l’occasion et le temps de recherche sur le fait que nos modes de vie ne sont pas tenables. En 2020, « les violons se sont accordés » au niveau social, c’est-à-dire que cette question est devenue médiatique. Enfin, il y a eu une forme de résonance et on pouvait en discuter avec d’autres personnes et avec les étudiants notamment. C’était assez plaisant de se rendre compte que les regards se focalisaient peut être sur quelque chose de plus important.

5/ Utilisez-vous beaucoup les réseaux sociaux ? Avez-vous noté un « emballement médiatique » particulier en 2020 autour de votre travail ?

G.D. : Les réseaux sociaux, on a une façon singulière de les utiliser. Pour Labo.mg, on diffuse du contenu numérique via notre site, parfois sur Twitter et sur Instagram. Sur cette dernière plateforme justement, il y a peu, nous venons de terminer notre premier défi : pendant un an, chaque semaine, chaque jours, nous avons créé et publié du contenu sur les questions environnementales, scientifiques, biologiques, et pédagogiques pour le grand public.

M. C. : De mon côté, je regarde souvent les gens qui sont sur leur téléphone dans les transports en commun, en salle d’attente et autre. Ils scrollent à l’infini. Pour ce projet, je me suis demandé ce que ça ferait de provoquer des petites bulles de savoir, d’avoir des anecdotes et autres qui arrivent dans ce flux très visuel et qui induit des attitudes de consommation. On a donc pensé utiliser Instagram, un peu sur la même mécanique que les blagues carambars : des petits choses que l’on peut trouver à un moment donné qui nous apprennent quelque chose, nous amuse et nous éveille. Geoffrey et moi, on adore apprendre tous les deux. Par exemple, nous avons régulièrement des émerveillements lorsque l’on collecte des savoirs pour préparer des cours, en lisant différentes choses, en visionnant des heures de documentaires ou en lisant Wikipédia... on a ainsi voulu essayer de synthétiser ces émerveillements et de les apporter au grand public. Nous n’avons pas envie d’avoir des followers, il s’agit là d’un exercice graphique et intellectuel pour explorer un univers chaque semaine. Évidemment, nous n’oublions pas que Instagram c’est Facebook et que Facebook c’est une entreprise horrible. Nous avons pour l’instant fait ce choix pour donner ces savoirs là où les gens sont, sous leurs yeux. Nous avons aussi évidemment commencé à mettre tous ces contenus sur notre site https://labo.mg

G.D. : Pour diffuser une parole scientifique, on la partage sous d’autres formes : graphiques, instagrammées, avec des légendes courtes et compréhensibles. De mon côté, j’utilise Twitter depuis très longtemps maintenant car il y a beaucoup de monde sur cette plateforme qui est bien plus modulaire qu’on ne le pense. Pendant la période du COVID, j’y ai lu beaucoup de questionnements et de difficultés chez des designers freelance en France. Ceux en agence ont sans doute été moins impactés par la situation sanitaire (chômage ou chômage partiel), alors que beaucoup de freelance se sont retrouvés dans des situations précaires. Déjà que leur situation n’était intialement pas toujours idéale. Cette situation s’est un peu cristallisée en 2020, à l’image de tous les autres indépendants en France.

M.C. : Certaines causes se sont retrouvées plus médiatisées et visibles dans l’espace public. Des scientifiques, des philosophes, des personnes des sciences humaines ont eu un peu plus la parole. Cela fait plaisir que ces discours-là remontent parce qu’ils existent depuis longtemps. Savoir que certains penseurs alertent, prennent part et peuvent être mobilisés est intéressant, important et nécessaire. Cependant, en face de ce côté positif, on retrouve la pensée simpliste en hashtags, avec du green et de l’écologisme qui est souvent de la poudre aux yeux. En tous les cas, on sent que médiatiquement, il y a des termes qui n’étaient absolument pas employés il y a encore 5 ans. Maintenant, ils apparaissent dans les débats politiques par exemple, cela éduque, permet d’ouvrir des nouveaux modes de pensée.

G.D. : On retrouve aussi d’autres termes dont on ne sait pas quoi trop quoi faire. Ces termes sont parfois dignes du vocabulaire dont Georges Orwell a le secret dans son roman « 1984 ». Beaucoup de termes sont venus de la Chine et ont été traduits et adoptés en français. Le « confinement », le « re-confinement », les « gestes barrières », les « distanciations sociales ou physiques » etc. On est maintenant familier avec ces termes, on les a intégré et parfois accepté... mais il faut arriver à les déconstruire, c’est très important. Il faut s’en méfier aussi parce que les mots sont aussi des éléments de pouvoir que les réseaux sociaux permettent de diffuser bien trop facilement. Les politiques en ce moment en profitent beaucoup. Ces mots-valises, ces mots-clés sont en réalité des mots verrous, à savoir des concepts pour pouvoir justement mieux se positionner, mieux diffuser une certaine pensée dogmatique ou idéologique mais toujours politique.

6/ Y a-t-il une image, une expression visuelle qui vous ait particulièrement frappée en 2020, d’un autre mouvement ou d’un autre graphiste dans le monde ?

G.D. : On s’est posé la question justement ce matin en préparant l’interview. On a cherché en vain un graphiste qui nous aurait vraiment marqué. En fait je pense que c’est quelque chose que tout le monde a ressenti et pas seulement nous : ce sont ces injonctions graphiques. Ces injonctions aux gestes barrières, sanitaires, etc. Ces injonctions graphiques se sont retrouvées dans l’espace urbain, les espaces d’affichages, dans l’espace privé et numérique aussi. On s’est mis à voir des pictogrammes, des mots-clés, des affiches passives-agressives très courtoises mais avec ces injonctions « Lavez-vous les mains. », « Lavez vos courses. », « Frottez-vous les pieds. » et puis « Suivez le sens de la flèche. ».

M.C. : Ces injonctions se reposent sur énormément de pictogrammes, avec une écriture presque infantilisante à certains moments : très ronde, qu’on pourrait retrouver dans une école maternelle. Il y a eu une profusion de recherches autour de ces pictogrammes et en même temps les affichages dans l’espace public se sont retrouvés vides parce qu’il n’y avait plus beaucoup d’éléments culturels à promouvoir. On y a substitué des affiches de consignes avec énormément de texte. On se rend compte qu’on ne les regarde déjà plus, c’est-à-dire qu’au début elles pouvaient marquer mais au bout d’un an on est déjà lassés de ces éléments. Par exemple, lorsque l’on attend pour entrer dans un magasin dont l’entrée est limitée en nombre de clients. Entre l’état d’urgence et ses systèmes de surveillance et maintenant ces nouvelles consignes, cela remplit visuellement toutes les entrées et on est saturés cognitivement d’éléments graphiques qui ne sont que pictographiques, qui indiquent la conduite à suivre et à ne pas suivre. Cela vient faire des strates avec les éléments Vigipirate qui étaient déjà en place, tout se superpose, cela devient même parfois paradoxal.

G.D. : On pourrait faire de l’archéologie graphique de l’espace urbain et de l’environnement visuel. Comme le dit Margaux, on a intégré les codes d’urgence liés aux risques d’attentats dans les transports par exemple : des pictogrammes avec des yeux qui regardent sous les sièges. Par-dessus, on ajoute des mains, des pictogrammes avec des masques, etc. Cela crée un sur-volume, une surexpression visuelle où finalement il y a de moins en moins de place pour la poésie, la surprise, l’affiche militante collée au coin d’une rue. Comment vont pouvoir cohabiter tous ces éléments pictographiques dans les commerces ou les lieux culturels qui vont vouloir remettre une affiche au milieu de tout ça ? Je suis assez curieux de voir comment cela va exister et cohabiter. Cela nous a particulièrement frappé. J’ai écrit un article sur mon blog (https://graphism.fr) il y a quelques mois justement sur les injonctions graphiques et l’autoritarisme graphique concernant les questions sanitaires. Pour moi, c’est une forme de danger, de pouvoir politique dont les graphistes sont parfois contributaires et parfois à l’initiative. Il faut aussi y prendre garde, arriver à décortiquer certains signes, certains messages, certains visuels pour les détourner, les déjouer et pour se demander « comment on s’adresse à moi, le message signifie-t-il de quelle façon on me perçoit et de quelle façon on veut que je me comporte ? ». Qui s’adresse à nous?

M. C. : En complément à tout ceci, j’attire votre attention sur l’investissement du sol qui devient de plus en plus présent. C’est-à-dire qu’avant on avait des signes sous les yeux, là on est sur notre téléphone on a les yeux rivés par terre et on a des signes sous les pieds. Je me rends compte en observant les gens à quel point ils ne sont pas perçus, pas compris et pas respectés. Je trouve assez drôle et consternant de voir comment ces tentatives de marquage au sol comme les ronds peints en blanc dans les gares, sont piétinées, absolument pas regardés. Ces espèces de nouvelles limites, de frontières, cela fait comme un vocabulaire graphique du sol qui reste parfois, qui s’estompe souvent mais qui est pensé spécialement pour le lieu. Ce langage graphique questionne les flux, les passages mais aussi l’attention qu’on peut porter sur tout ça. Le bon sens voudrait que l’on ne s’adresse pas à une population comme à des enfants. On n’est pas obligé de faire des marelles sur le sol pour que les adultes respectent une certaine forme de distance physique.

G.D. : Un dernier point que je souhaite aborder concerne l’aspect de l’amateurisme du graphisme qui a resurgi en 2020. Avec justement tous ces signes graphiques, ces petits pictogrammes qu’on imprime à la maison et qu’on doit coller sur sa vitrine, le scotch par terre etc. C’est un retour du graphiste amateur et c’est fascinant ! J’ai trouvé cela touchant et assez beau de voir tous ces gens, tous ces panneaux faits à la main, écrits par chacun, les pointillés faits avec du scotch, etc. Il y a le métier de graphiste et les gens qui s’improvisent graphistes pour essayer de faire avec les moyens du bord.

7/ Considérez-vous que 2020 marque une différence en terme de communication globale ? Pour quelles raisons ?

M.C. : Si on repart de ce qu’on vient de dire, 2020 va laisser des traces dans l’espace public, dans une orientation différente du graphisme communément admis. On était dans des espaces graphiques quand même relativement définis, dans des espaces publicitaires, même si je n’aime pas cela, mais généralement c’était là-dedans qu’on retrouvait des formes de graphisme. Avec ces improvisation et cette sur abondance de messages, on se retrouve avec une autre couche de graphisme qui s’est installée. Pour le grand public ce n’est pas forcément considéré comme tel... peut-être comme de la signalétique ou du code de la route ? Cela investit un autre espace qui ne l’était pas avant, et avec un autre message qui, on le sent, est terriblement autoritaire et vindicatif.

G.D. : Pour ajouter à cela, il y a aussi la perception globale de « on vit un moment unique dans l’histoire de l’humanité ». Peut-être pas forcément si unique que ça mais en tout cas dans notre histoire contemporaine. Ainsi, pour garder trace de cette pandémie et de ce moment unique, il y a des archives notamment d’affiches qui ont été faites, des archives photographiques ou de presse. Il y a des sites internet qui répertorient tous les signes dont on parle depuis tout à l’heure par rapport au COVID. Je pense que certaines personnes collectent ou gardent des stickers d’alertes ou d’urgence de certains types de graphisme etc. On a vu aussi, en dehors de la pandémie, beaucoup de symboles de lutte : depuis les gilets jaunes, ce qui s’est passé à Hong Kong, ce qui se passe au Chili, en Ukraine, aux États-Unis, etc. Dans pas mal de pays, avec les moyens contemporains de lutte et de militantisme on a vu des symboles graphiques très forts, parce que c’est accessible, c’est diffusable, notamment les réseaux sociaux mais pas seulement. Cette prise de conscience, j’ai l’impression que les gens le font, va permettre de cristalliser un moment fort dans l’histoire pour se rappeler quelque part qu’on ne sait pas de quoi demain sera fait vu qu’on n’aurait jamais imaginé être dans cette situation. Je pense que c’est une espèce de…

M.C. : …de graphisme de l’improvisation et de la mémoire aussi. Ces formes seront aussi peut-être reproduites lors d’autres événements, pour d’autres formes de luttes, pour d’autres moments forts de l’histoire, etc. et cela va peut-être créer des réflexes de graphiste, des réflexes esthétiques aussi qui seront peut-être réemployés en se disant « On va faire comme en 2020 ».

M.C. : La question des low-techs et des moyens graphiques commence aussi se poser sur ces enjeux de communication globale, mondiale et locale aussi. Cela commence à émerger et impacte les formes, les esthétiques, et les supports que l’on va utiliser. Cela n’est pas anodins au regard de l’engagement environnemental ou écologique. On pressent que quelque chose est en train de se passer. Les étudiants nous posent beaucoup la question à propos de choix à faire. « Qu’est-ce-que l’on peut développer en termes d’esthétique ? » On essaie de leur faire comprendre qu’il faut remonter beaucoup plus loin, ce n’est pas une question d’esthétique. Souvent, les questions arrivent d’abord sur cet aspect parce qu’on pense que le graphisme c’est uniquement ce que l’on va voir. Mais en fait c’est surtout la posture politique qui décrit un processus de création et c’est ce processus qu’il faut évidemment questionner : comment et sur quoi héberger ? Y-a-t-il nécessité de diffusion et dans quelle ampleur ? Quelle durabilité dans le temps ? etc. Geoffrey travaille dans le numérique et moi je l’enseigne - c’est un enjeu de la transition que l’on n’abordait pas du tout en graphisme auparavant. Avant, la contrainte se posait par le débit Internet, puis plus du tout, et maintenant elle commence à réapparaître. Pourtant on peut avoir accès à du jeu et de la vidéo HD en streaming en direct... Mais la question se pose grâce à l’enjeu écologique. Le numérique redevient intéressant puisque cela associe des enjeux graphiques, techniques et politiques et qu’il y a d’autres choses à aller creuser.

G.D. : Cela devient des choix. Puisqu’on peut tout faire dans le graphisme et le numérique la question qui se pose n’este plus comment mais « Qu’est-ce qu’on fait ? ». Je pense que c’est une question que se sont posés beaucoup de gens en 2020 et j’espère que l’on continuera de se la poser. Enfin, j’aspire à ce que la prochaine question du design soit : « Est-ce qu’il faut faire ? ».

8/ Avez-vous un message à faire passer :

M.C. : Pour ma part, ce serait d’ouvrir les yeux et les oreilles, d’être attentifs à ce qu’on ne regarde pas, ce qu’on ne regarde plus. Ce message me semble vraiment important. Il détermine ce que j’essaie d’enseigner, ma posture de prof en design et en écologie. On ne peut pas comprendre le discours médiatique à propos d’une perte de la biodiversité si on n’a pas cette relation au monde, qui se construit en regardant et en étant sensibles à ce qui nous environne. On ne se rend pas compte du changement uniquement parce qu’on nous le dit ou juste via les écrans, mais plutôt via d’autres choses comme ses sens déjà. Donc, d’être ouverts et attentifs, cela me semble être une chose importante dans le monde dans lequel on vit.

G.D. : Et Pour ma part ce serait « Ne vous laissez pas faire. »

M.C. & G.D. : encore merci pour cet entretien !

retour aux projets